Wie lassen sich Konflikte provozieren? The Trucking Game Revisited

Erlebnisorientiertes Lernen basiert (natürlich!) auf Erlebnissen, also echten eigenen Erfahrungen. Doch wie schaffen wir es, Kursteilnehmer gezielt in eine Situation zu versetzen, um ihnen ein ganz bestimmtes Erlebnis zu vermitteln? Kann uns die experimentelle Sozialpsychologie dabei helfen?

Für unser geplantes Setup benötigen wir quasi einen Konflikt auf Knopfdruck. Da wir auch nach längerem Tüfteln keine passende Lösung gefunden hatten, fingen wir an zu recherchieren und stießen schließlich auf das Trucking Game aus dem Jahr 1962 (vgl. Deutsch & Kraus, 1962 [1]). Die Forscher Morton Deutsch und Robert Krauss wollten herausfinden, warum Verhandlungen, die Menschen führen, oftmals scheitern, und welchen Einfluss die Intensität der Kommunikation dabei hat. Dazu entwickelten sie eine Spielsimulation, durch die analysiert werden kann, inwiefern sich wechselseitige Drohpotenziale und unterschiedliche Möglichkeiten der Kommunikation auf das Verhalten der einzelnen Konfliktparteien auswirken.

Das Setup

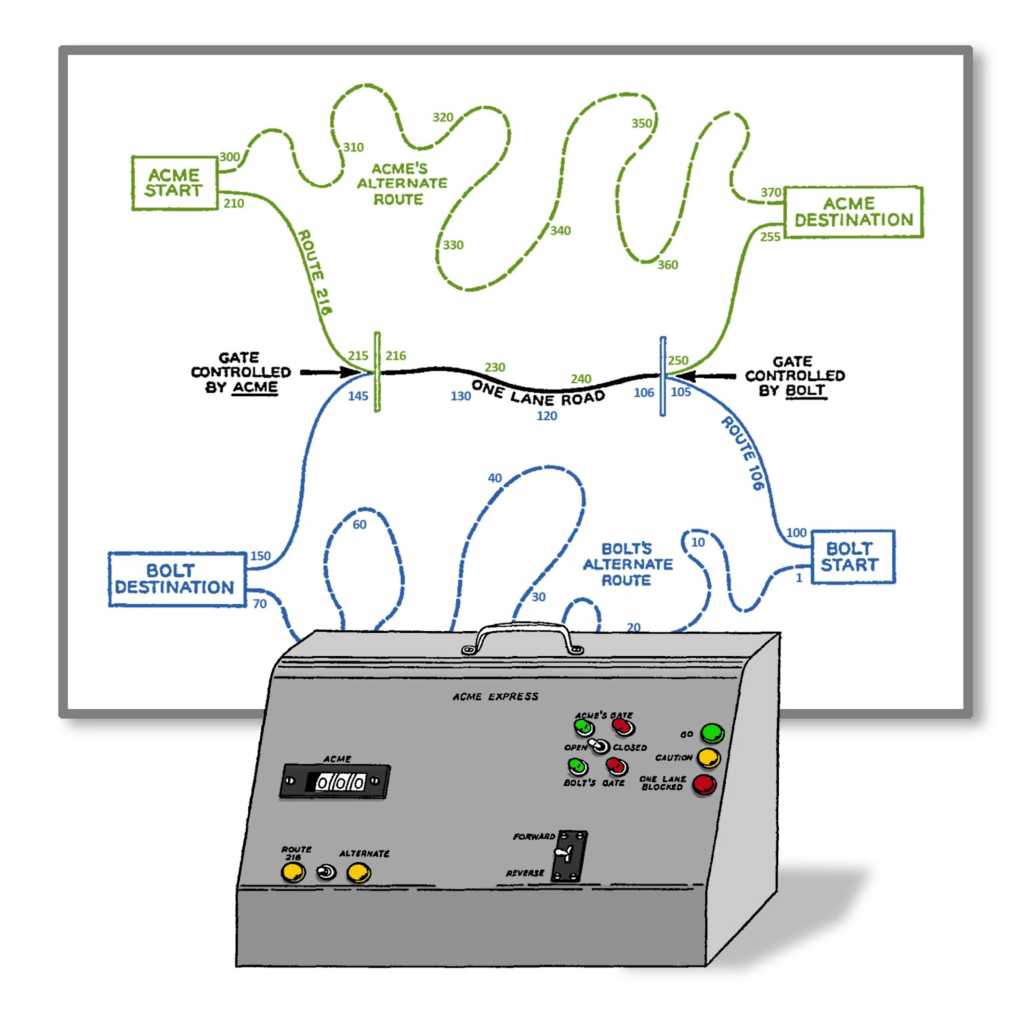

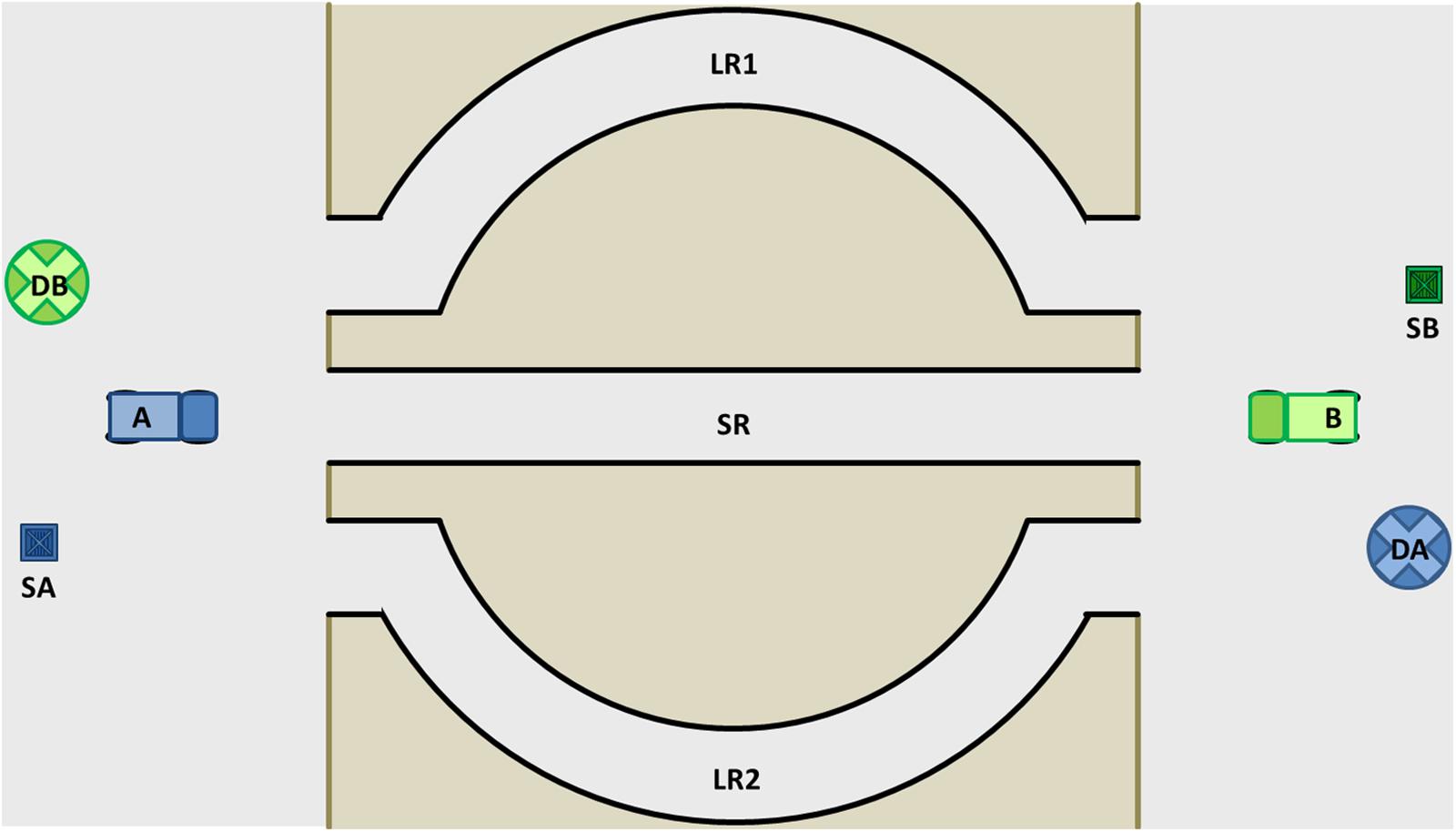

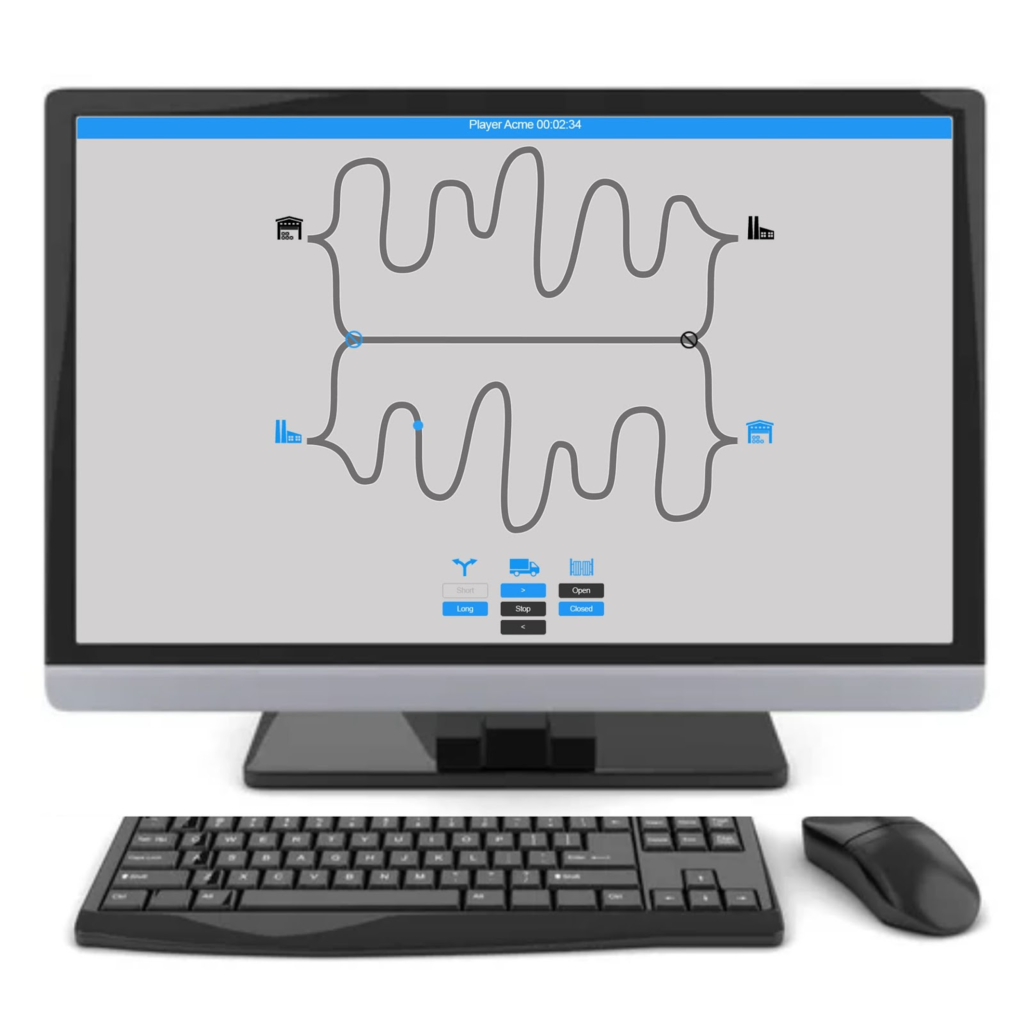

Zwei Versuchspersonen – Acme und Bolt – schlüpfen in einer Simulation in die Rolle eines Spediteurs und sollen Ware möglichst schnell und preiswert vom Start- zum Zielpunkt transportieren (siehe Abbildung). Die benötigte Transportzeit entspricht dem Verlust von fiktivem Geld. Das Ziel besteht darin, die Waren möglichst rentabel auf dem kürzesten Weg zu liefern.

Der Gegenspieler hat die gleiche Aufgabe, aber sein Start- und Endpunkt liegen in entgegengesetzter Richtung. Es gibt eine kurze einspurige Straße, die die Start- und Endpunkte beider Parteien verbindet. Auf dieser Straße können die Lastwagen jedoch nicht aneinander vorbeifahren, sondern sie blockieren sich gegenseitig. Das führt zu einer Unvereinbarkeit der Ziele und damit zu Konflikten. Die kurze Straße ist die knappe Ressource, um die beide Spieler konkurrieren.

Beide Parteien haben außerdem die Möglichkeit, ihrem Gegenüber zu drohen und ihn zu behindern, indem sie jeweils eine Schranke am Ende der kurzen Strecke schließen können. So kann der anderen Partei das Erreichen des Zielpunkts auf der kurzen Strecke erschwert beziehungsweise verunmöglicht werden.

Alternativ existieren zwei längere Privatstrassen, die die Lastwagen exklusiv nutzen können, ohne sich dabei in die Quere zu kommen. Aber die Nutzung dieser längeren Strecke ist kostspieliger und immer mit einem kleinen finanziellen Verlust behaftet.

Im Jahr 2018 wurde das Experiment von Dario Nalis, Astrid Schütz und Alexander Pastukhov als sogenannte Bamberg Variante weiterentwickelt und um die Möglichkeit einer Win-Win-Situation ergänzt (vgl. Nalis, Schütz & Pastukhov, 2018 [2]). Bei der Durchführung stellte sich erneut heraus, dass ohne weiteres Zutun durch die Moderation, in der Regel nicht kooperatives, sondern kompetitives Verhalten überwiegt und der Konfliktfall statisch die Regel ist.

Quelle: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00138/full

Leider waren 1962 sämtliche Tonaufnahmen des Original-Experiments abhandengekommen. So fehlte uns jedweder Eindruck, was damals tatsächlich im Labor gesprochen wurde und geschah. Deshalb entschieden wir uns dazu, das Experiment in der 3. Variante noch einmal selbst durchzuführen, um eigene Erfahrungen damit machen und daraus unsere eigenen Erkenntnisse ziehen zu können. Gemeinsam mit einem kleinen Team von Software-Entwicklern haben wir das Experiment als Online-Game nachgebaut.

Unser Quasi-Experiment

Wir luden verschiedene Personen aus unserem näheren Umfeld ein, an unserem Experiment teilzunehmen. Die Auswahl an Personen war also nicht zufällig, sondern richtete sich nach der Frage, wer aus unserem Umfeld denn unserer Ansicht nach überhaupt an sowas teilnehmen würde. Pro Spiel brauchten wir zwei Personen. Es gelang uns, 18 Menschen anzuwerben. Insgesamt haben wir 9 Durchläufe à 20 Runden gespielt. Um die Spielzeit auf ca. 45 Minuten zu verkürzen, haben wir das Spieltempo verdoppelt und die Kosten pro Zeit entsprechend angepasst. Während des laufenden Experiments machten wir uns – wie im Originalexperiment – Notizen zu den Fahrzeiten, den Strategien und dem Verhalten der Spieler.

Die Durchführung des Experiments wurde von uns folgendermaßen variiert:

- Die Spieler kennen sich und den Moderator und dürfen beliebig viel miteinander sprechen. Verhalten kooperativ (2x)

- Die Spieler kennen sich nicht, aber den Moderator und dürfen beliebig viel miteinander sprechen. Verhalten kooperativ (4x) und kompetitiv (1x)

- Die Spieler kennen sich nicht und den Moderator nicht und dürfen nur während der Fahrt miteinander sprechen. Verhalten kompetitiv (2x)

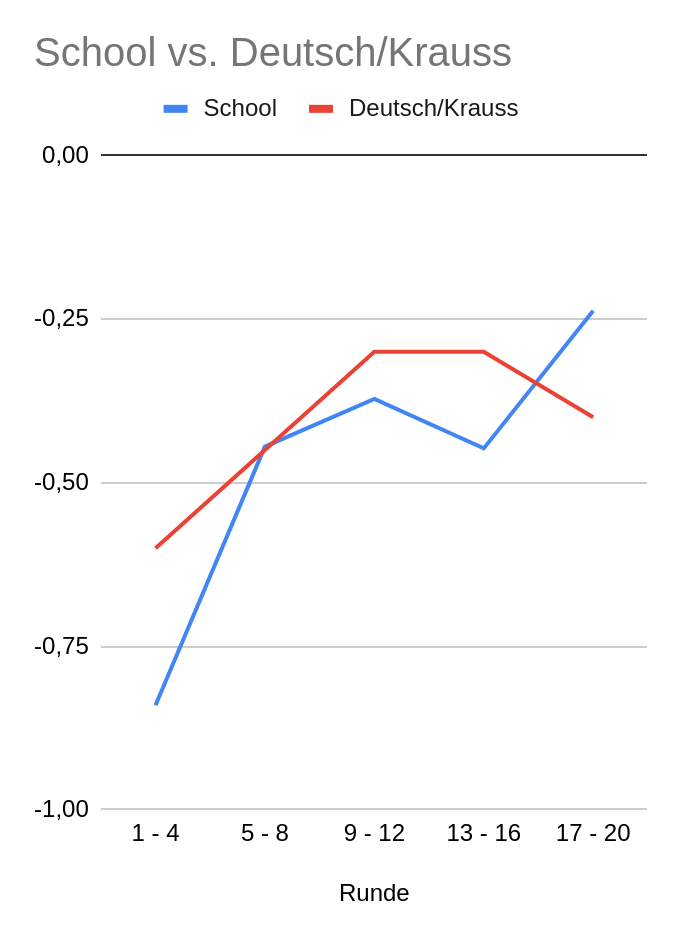

Wir stellten fest, dass die Mehrheit unserer Probanden die Kooperation mit dem Gegenspieler suchten und nicht in die Konfrontation gingen. Im Vergleich zum Original-Experiment fallen bei uns die mittleren Gewinne von Acme und Bolt pro Runde zum Ende hin deutlich besser aus:

Natürlich ist unsere Studie auf Grund der geringen Testdurchläufe nicht repräsentativ. Außerdem gibt es weitere wichtige Einflussfaktoren, die sich maßgeblich auf das Ergebnis auswirken können (Research bias / Forschungsverzerrungen):

- Nicht-Stichprobenfehler: Unsere Stichprobe (n<10) ist viel zu klein gewesen und die Testpersonen wurden so gewählt, dass sie von vornherein als verzerrt und damit nicht als repräsentativ einzustufen ist.

- “The Good-Subject-Effect”: Die Versuchspersonen (unsere Freude und Bekannte) versuchen hilfreich zu sein und wollen unsere Erwartungen / Hypothese bestätigen (School of Collaboration).

- Stichprobenverzerrung (Sampling Bias): Die Art und Weise, wo und wie wir die Teilnahme an unserer Studie beworben haben.

Ungeklärt bleibt auch die Frage, ob und wie aktuelle kulturelle Einflüsse („neue, woke“ Zeit, mehr Orientierung hin zur Kooperation) das Ergebnis beeinflusst haben.

Unser Fazit

Durch die Beschäftigung mit dem Trucking Game konnten wir herausfinden, dass Konflikte mit hoher Wahrscheinlichkeit dann entstehen, wenn unterschiedliche Parteien auf die Nutzung gemeinsamer Ressourcen angewiesen sind, sich dabei wenig oder gar nicht miteinander austauschen können, und darüber hinaus die Möglichkeit haben, den Erfolg der anderen Seite zu behindern, bzw. diese zu sanktionieren. Zwar hängt es letzten Endes trotzdem immer an der konkreten Reaktion der Individuen. Jedoch steigt die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts, je stärker die Konkurrenzsituation und die Sanktionsmöglichkeiten, und je geringer die Kommunikation untereinander. Wir nehmen daraus mit, dass wir mit diesen Mitteln sehr wahrscheinlich einen Konflikt provozieren können. Dabei müssen wir jedoch künftig stärker auf verzerrende Einflussfaktoren achten, die das Ergebnis maßgeblich mit beeinflussen können.

- [1] Deutsch, M., and Krauss, R. M. (1962). Studies of interpersonal bargaining. J. Conflict Resolut. 6, 52–76. doi: 10.1177/002200276200600107

- [2] Nalis D, Schütz A and Pastukhov A (2018) The Bamberg Trucking Game: A Paradigm for Assessing the Detection of Win–Win Solutions in a Potential Conflict Scenario. Front. Psychol. 9:138. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00138

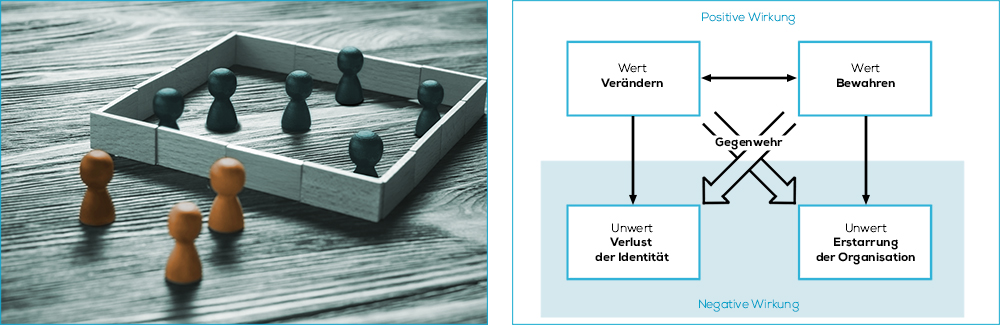

Vom Bewahren und Verändern

Gut eingespielte Teams verfügen immer auch über eine eingespielte Teamkultur. Wir alle kennen Sprüche wie „Never change a winning team“ oder „Don’t touch a running system”. Wenn es funktioniert, dann lass es so! Bewahren bedeutet dabei, nichts zu verändern oder zu zerstören, festgeschriebene Normen und Regeln sowie eine ausgeprägte Kultur, an die sich alle halten. Gleichzeitig wissen wir aber: „Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“ (Gustav Heinemann). Denn zum einen verändert sich unsere Umwelt fortlaufend und zwingt uns, sich ihr anzupassen. Zum anderen können sich auch Gruppenkonstellationen ändern. Totale Beständigkeit wäre totale Erstarrung. Ständige Veränderung wäre totales Chaos. Beides ist also im Extrem der Tod jeder Struktur. Wir haben es mit einem stetigen Spannungsfeld zu tun.

Im Hin und Her zwischen den Positionen kann die eigene Bequemlichkeit zum zusätzlichen Konfliktherd werden. Die, die schon lange mit dabei sind, die alles schon kennen, die Prozesse einstudiert haben und für die es seit langem gut läuft, finden im Bewahren eine angenehme Komfortzone. Doch auch das Verändern kann Komfortzone sein, zum Beispiel dann, wenn man bereits im Vorfeld meint, mit dem Bestehenden nicht klarzukommen, oder es sich einfach nur passend machen will. Der Status quo passt einigen mehr, anderen weniger – und deshalb wird er in Frage gestellt. Es geht um das ständige Aushandeln des Gemeinsamen.

Ein Beispiel aus der Praxis

In einem Hausprojekt, das seit über 20 Jahren mit viel Leidenschaft vorangetrieben wird, ziehen in den letzten Jahren immer mehr neue Leute immer schneller wieder aus. Zwischen den alten und den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses gibt es unterschiedliche Erwartungen und Wünsche in Bezug auf Veränderungen. Das führt zu Konflikten.

Die Teilnahme am wöchentlichen Plenum schrumpft – an sich eine Pflichtveranstaltung. Von den 35 Personen, die derzeit gemeinsam unter einem Dach leben, kommen viele gar nicht mehr oder nur noch sehr selten. Die Gruppe will daran etwas ändern. Dazu werden verschiedene neue Ideen entwickelt, vor allem von den “Neu-Eingezogenen”. Bei der Bearbeitung der Vorschläge im Rahmen eines Workshops fällt auf, dass es zu jedem Vorschlag sofort eine Gegenrede gibt. Es wird auch klar, dass der Umgang mit Veränderungsvorschlägen innerhalb der Gruppe nicht produktiv ist. Besonders prägnant: Viele Vorschläge zu Veränderungen kommen von denselben Leuten – meist den Neuen. Ein anderer Teil der Gruppe neigt hingegen dazu, diese abzulehnen – oft die Alten. Ein klares Muster?

Um aus diesen Mustern auszubrechen, habe ich zur Anregung zwei Texte zur Verfügung gestellt: Zum einen das Manifest der School of Collaboration, bei dem es mir vor allem um die passende Haltung zu meinem Gegenüber geht, zum anderen einen Auszug aus der Holacracy-Theorie, konkret: Governance-Meetings-Card.pdf, in dem man sich mit dem Erkennen und dem Umgang mit echten Einwänden auseinandersetzt.

Im nächsten Plenum bildeten wir zwei Arbeitsgruppen. Diese sollten gemeinsam Lösungen entwickeln, die für beide Seiten akzeptabel sind. Erstaunlich schnell kamen wir zu neuen Varianten, die für alle Beteiligten annehmbar waren. Dabei wurden die ursprünglichen Vorschläge meistens nur leicht ergänzt oder abgewandelt. Besonders positiv war, dass die ganze Gruppe weiterhin gemeinsam an einer Lösung arbeitete, anstatt – wie sonst – gegeneinander zu agieren und sich schnell aufzuspalten in solche, die dafür und andere, die dagegen waren. Im Verlauf der Reflektion konnten dann grundsätzliche Erkenntnisse gewonnen werden:

Position der Bewahrenden:

- Warum soll sich alles verändern, was seit Jahren gut funktioniert? Menschen, die neu einziehen, sollen sich an die Gegebenheiten anpassen, für die sie sich mit dem Einzug entschieden haben.

- Veränderungen sind anstrengend

- Wir fühlen uns als „Bremser“ stigmatisiert.

Position der Erneuernden:

- Anpassung wird nur von uns verlangt. Die „Alten“ verharren zu sehr im Status quo. Das Ankommen im Gemeinsamen ist so nicht möglich.

- Die “Alten” haben durch ihre sozialen Bindungen in der Gruppe viel mehr Macht in ihren Positionen. Wir fühlen uns dadurch oft allein gelassen.

- Wir fühlen uns als Bedrohung empfunden.

Fazit

In der Aussprache zeigte sich, dass die Arbeit in der Kleingruppe den offenen Austausch deutlich erleichtert hat. Damit sich alle im Haus wohlfühlen können, müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse aufeinander abgestimmt werden. Der Konflikt zwischen Bewahren und Erneuern ist ein alt bekanntes Spannungsfeld, zu dessen Lösung sich beide Seiten aus ihrer Komfortzone bewegen müssen. Sich selbst als Wertverkörperung, den Gegner aber als Verkörperung des „Unwerts“ zu sehen, erzeugt ein Durcheinander von Sach- und Beziehungsebene, weil die Vorwürfe unter die Gürtellinie zielen.

Die gegenseitige Stigmatisierung und Rollenzuschreibung wurden in der ersten gemeinsamen Arbeit daran offen thematisiert. Die benutzte Methode selbst wurde als “Türöffner” für die gemeinsame Arbeit an den Veränderungsprozessen angenommen. Wichtig ist jetzt zu erkennen, dass das Aushalten der Spannung zwischen beiden Polen bereits ein wesentlicher Teil der Lösung sein kann. „Jede der beiden Parteien tritt für ein wertvolles Prinzip ein, hat sozusagen einen Zipfel der Wahrheit erwischt.“ wie Friedmann Schulz von Thun schreibt. Zusätzlich kann es helfen, klarer zwischen Strategien und Zielen zu unterscheiden: “Ich will dieses tun, um damit jenes zu erreichen”. Denn häufig sind die Strategien unterschiedlich, die Ziele aber ähnlich. So können neue Impulse entstehen, die gemeinsam bearbeitet werden können. Man kommt aus dem Gegeneinander raus und hin zu einem neuen Miteinander.

- Interessantes zum Thema: Peter Heintel „Zum Widerspruch von Bewahren und Verändern…“ https://www.youtube.com/watch?v=pLRX-xrEc2k

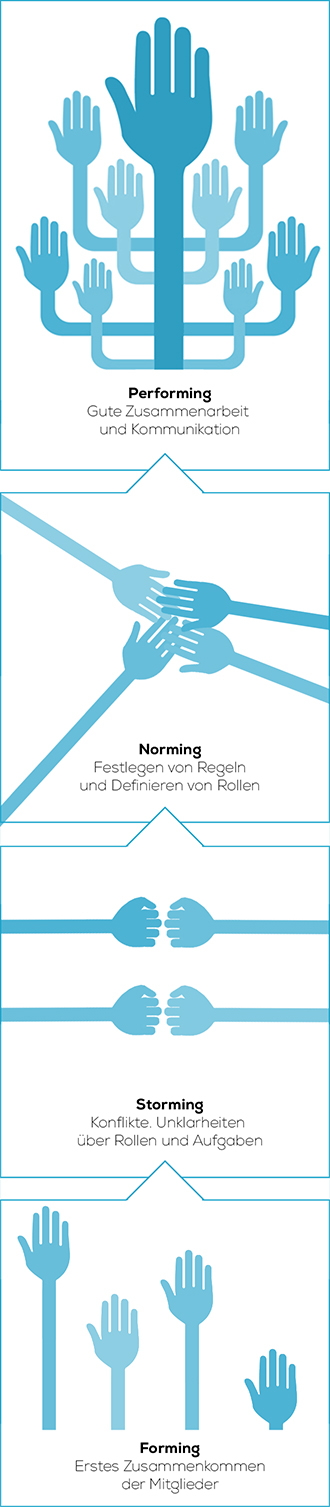

Zusammenarbeiten durch Zusammenwürfeln?

In vielen Teilen der Welt sind in den letzten Jahren – oft staatlich oder kommunal gefördert – neue Orte der Zusammenarbeit entstanden, sogenannte Co-Working-Spaces, Citizen Science Centre, Innovation Hubs, Design Hubs, Fablabs etc. Es sind Orte, an denen Menschen kreativ zusammenarbeiten sollen.

Die Website https://www.fablabs.io/labs listet derzeit über 1200 aktive Fablabs weltweit, davon 41 in Deutschland. Das „Projekt Zukunft“ der Stadt Berlin listet 70 Co-Working-Spaces in der Metropole. Es ist ganz klar: In Zeiten der Sharing-Economy ist “Zusammen” ein Hype. Doch schicke Räume und gute Ausstattung allein reichen nicht aus, um gute Zusammenarbeit zu etablieren.

Ich bin öfter an solchen Orten anzutreffen. Manchmal trage ich dann mein School-of-Collaboration-Hoody mit der Aufschrift: “Collaboration kills creativity?”. Das liefert meist einen guten Anlass für Gespräche. So auch einmal, irgendwo in einem großen Co-Working-Space und Citizen-Science-Lab in der Schweiz. Während des gemeinsamen Rundgangs wird von der guten Ausstattung gesprochen und dem vielen Platz. Hier der neue 3D-Drucker, dort der erste selbst gebaute Bio-Reaktor. Es ist klar: Hier passiert viel und alle sind irgendwie stolz, mit dabei zu sein. Am Ende der Führung komme ich dann mit einem der Protagonisten ins persönliche Gespräch: “Ja, stimmt, collaboration kills creativity. Das denke ich mir auch manchmal, wenn ich hier bin …” sagt mein Gegenüber. “Ich bin der einzige Praktiker hier, der das Handwerk in einer Ausbildung gelernt hat. Die anderen kommen alle von der Uni. Die können noch nicht mal die Werkstatt aufräumen, nachdem sie sie benutzt haben.” Ich höre zu und erfahre eine ganze Reihe von Dingen, die mich stark an meine ersten WG-Erlebnisse erinnern.

Denn nur sehr selten machen sich die Initiatoren und Akteure Gedanken darum, wie die teilweise eher zufällig zusammengewürfelten Beteiligten das “Gemeinsame” sinnvoll hinbekommen sollen. Meist bildet sich irgendwann eine bestimmte Gruppe heraus, die den Laden dann irgendwie bespielt und in ihre Richtung lenkt. Dabei entstehen Struktur und Kultur häufig eher zufällig, je nachdem, welche Charaktere aufeinandertreffen. Ich habe meine Zweifel daran, dass Menschen, die sich ad hoc an gemeinsamen Orten einfinden, einfach so dauerhaft wirklich gut zusammenarbeiten können. Erst recht nicht, je diverser die Gruppe ist, die sich dort findet.

Doch gerade hier liegt ja eigentlich die Chance: einen Raum zu schaffen, in dem nicht schon alles geregelt ist, der offen für neue Ideen ist und in dem sich unterschiedliche Menschen mit ihren verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen und voneinander lernen können. Es gibt hierzu auch einige gute Beispiele: Am Innovation-Hub des CERN fiel mir positiv auf, dass es dort lustige “Hugging-Points” gibt – Orte, markiert durch große Klebepunkte auf dem Boden, an denen die Menschen sich spontan mal in den Arm nehmen sollen. Hier und dort hängen ein paar gut gestaltete Hinweisschilder, die für eine gewisse Grundstimmung und Ordnung sorgen und den unterschiedlichen Akteuren helfen, sich als Gruppe zu finden. Wenn jetzt noch hier und da ein paar Trainings stattfinden, die beim Umgang mit Unterschieden und Konflikten helfen, dann kann es meiner Ansicht nach richtig viel Spaß machen, sich gemeinsam kreativ auszutoben. Dem Zufall sollte man das Klima – meines Erachtens nach – jedenfalls nicht überlassen.