Was müssen wir für die Zukunft lernen?

Als Schule für Zusammenarbeit, die nach vorne blickt, interessieren uns drei Fragen: Wie wird Zusammenarbeit sich in Zukunft entwickeln? Welche Fertigkeiten werden wir dafür benötigen? Wie bringen wir diese anderen Menschen bei? Es geht also um Didaktik – die Wissenschaft vom Lehren und Lernen. Sie findet überall dort statt, wo Lehrende und Lernende aufeinandertreffen und schließt die Bildungsinhalte sowie die Lernprozesse ein.

Ein Blick in die Zukunft

Auch wenn der Blick weit nach vorne nach wie vor vage ist, gibt es Prognosen und Trends, die eine mögliche Zukunft nachvollziehbar umreißen. Wir haben uns im Kern auf die Prognosen des Millennium Projects konzentriert, weil hier Wissenschaftler aus aller Welt ehrenamtlich zusammenarbeiten, aber auch weil andere Zukunftsforscher die enthaltenen Szenarien im Groben unterstützen.

- Das große Ganze

Das Millenium Project hat 15 grundsätzliche Herausforderungen definiert und beurteilt deren Entwicklung. Dazu gehören z.B. Felder wie Umweltschutz, Frieden und Gesundheit…aber auch Bildung, Mitbestimmung und Kooperation. Das Ergebnis: Die Welt verbessert sich auf diesen Gebieten weiter, aber die Entwicklung verlangsamt sich. Die kritischen Trendprognosen für Umweltverschmutzung, Versorgung, Beschäftigung und Gewalt könnten in Katastrophen enden, die vermeidbar wären – aber zu viele der notwendigen Entscheidungen werden nicht getroffen. Denn weil die Herausforderungen auf globaler Ebene voneinander abhängig sind, bedarf es globaler Vorausschau und Entscheidungsfindung für ihre Lösung. Und beides findet nur selten statt…

- Die Zukunft der Arbeit

Automatisierung, Wissensarbeit und Globalisierung sind weiterhin die großen Treiber. Beschäftigungen in der manuellen Verarbeitung vor Ort werden durch die fortschreitende Automatisierung zunehmend in die Wissensarbeit verlagert: Wenn Maschinen immer mehr Tätigkeiten übernehmen, braucht es immer mehr Menschen, die diese Maschinen konstruieren und betreuen: Wissensarbeiter. Diese sind Eigentümer ihrer Produktionsmittel (das Wissen im Kopf und ein Computer reichen aus) und können ihre Leistung von überall anbieten. Dadurch sind die organisatorischen Strukturen nun frei und wechselnd statt fest und hierarchisch. Das geht gut einher mit der Globalisierung, denn es macht multinationale Teams in wechselnder Zusammensetzung quasi auf Knopfdruck möglich. Leistung kann von überall auf der Welt angeboten werden, Arbeitskraft kann sofort und überall eingesetzt werden.

Die Struktur der Arbeit verändert sich also. Hierarchien werden flacher, Erwerbsformen flexibler, Arbeit löst sich von der Präsenz. Gender Shift, demographischer Wandel und die komplexe, globale Wirtschaftswelt befeuern die Improvisation. Nicht nur bei den Einzelnen, sondern auch in den Chefetagen. Doch insgesamt kommen die etablierten Strukturen nicht hinterher. Staatliche Systeme und große Wirtschaftsunternehmen können nicht schnell genug auf den Wandel reagieren, weil ihre Strukturen zu träge sind. Die Institutionen versagen. Arbeitslosigkeit und gleichzeitiger Fachkräftemangel sorgen für Unruhe. Das Problem ist nicht zu wenig Arbeit, sondern dass der Arbeitskräftebedarf sich zu schnell in andere Bereiche verlagert.

Das Individuum wird zur treibenden Kraft: Denn der Einzelne ist flexibler als die großen Systeme. Er kann und muss schneller umsteuern. Die befragten Experten vermuten, dass die Zukunft der Arbeit mit großer Wahrscheinlichkeit “von unten” gestaltet werden wird: Weg vom Erlernen eines Berufs in großen Einrichtungen, hin zur Selbstentwicklung eines individuellen Portfolios von Fähigkeiten und Kompetenzen. - Was der Einzelne lernen muss

Ein Großteil wissensbasierter Arbeit wird in Zukunft wohl in Projektform abgewickelt. In multinationalen Teams wechselnder Zusammensetzung, die immer öfter nur virtuell zusammenkommen. Das zieht häufigere Berufswechsel, auch von einer Arbeitsform in die andere, z.B. mal selbständig, mal angestellt, nach sich. Hier kommt es neben einer fachlichen Spezialqualifikation vor allem auf Meta-Kompetenzen an, die es zum einen ermöglichen, sich an raschen Wandel anzupassen und zum anderen auf verschiedenen Feldern relevant sind.

Es werden vor allem kritisches Denken, Lernfähigkeit, selbstständiges Arbeiten und unternehmerische Kompetenzen eine Rolle spielen. Denn um in unstrukturierten Arbeitsumgebungen gute Ergebnisse produzieren zu können, gilt es, eigene funktionierende Strukturen zu schaffen – in sich selbst. Zudem spielen in sich ständig wechselnden, diversen Teams Emotionale Intelligenz und Kommunikation eine große Rolle.

Das alles wirft den Einzelnen letztendlich auf sich selbst zurück: Wer bin ich – und wer will ich sein? Lebenslanges Lernen und Selbstreflexion wird in Zukunft noch mehr ein notwendiger Teil der Arbeitsqualifikation von Wissensarbeitern.

Wie unsere Bildungsinhalte zur Zukunft passen

Die Zukunftsprognosen sind nicht so überraschend. Die sogenannte VUCA Welt ist schon seit den späten 90ern ein Thema: Alles wird komplexer und weniger planbar. Daher gibt es inzwischen einige wohl überlegte und erprobte Antworten auf diese Szenarien der Zukunft.

- Agile Prozesse für ständigen Wandel

Wir fokussieren auf agile Rahmenmodelle. Denn agile Methoden sind dafür gemacht, mit häufigen Abweichungen und Änderungen umzugehen. Sie reagieren flexibler auf volatile Rahmenbedingungen als klassische Strukturen – ohne dabei Makulatur zu werden. - Teams mit der Kraft der Unterschiedlichkeit

Wir wollen den Mitgliedern eines potenziellen Hochleistungsteams die nötigen Fertigkeiten beibringen, ihr Teampotenzial voll auszuschöpfen. Im Zentrum steht dabei für uns die Kollaboration als schöpferischer Prozess, der eine neue gemeinsame Bedeutung für Individuen mit komplementären Fähigkeiten schafft, um Probleme gemeinsam und koordiniert zu lösen. Ein Team von Experten soll möglichst gute Arbeitsergebnisse produzieren, indem es innere Reibungen in Vorteile verwandelt: Statt in Konflikten, äußert sich die Unterschiedlichkeit der Mitglieder in mehr Rundumblick und Lösungsmöglichkeiten. - Starke Teammitglieder die mitdenken

Auch wenn moderne Arbeitsprozesse, wie zum Beispiel Scrum, einen guten Weg bereiten, ist das große Ziel jedoch erst mit dem individuellen Wachstum der einzelnen Teammitglieder erreichbar. Denn die Ideen hinter den agilen Prozessen erfordern viel Selbstverantwortung und Selbstorganisation. Autonomie hat ihren Preis. Die Teammitglieder müssen in der Lage sein, die fehlende äußere Orientierung in sich selbst und im Dialog mit ihren Teamkollegen zu finden.

Wie gutes Lernen funktioniert

Wenn es um “gutes Lernen” geht, ist die Hattie-Studie von 2009 noch heute wegweisend. Sie enthält die Zusammenführung der Ergebnisse von über 800 Metaanalysen, um die Frage zu beantworten: „Was bringt wirklich etwas in Bezug auf den Lernerfolg?“. Im Kern kommt die Studie zum Ergebnis, dass von den unterrichtsseitig beeinflussbaren Faktoren, die Lehrperson und Struktur des Unterrichts den größten Einfluss haben.

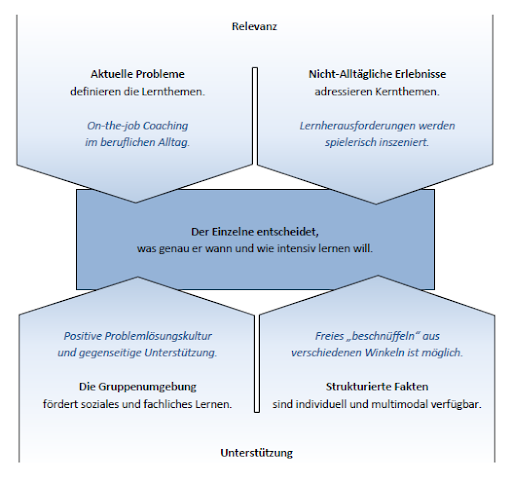

- Lernen als expliziter und transparent gemachter Zweck macht Lernen zum gemeinsamen Projekt. Man widmet sich in der Gruppe von Anfang an gemeinsam derselben Aufgabe. Es gibt ein Ziel mit klarem Praxisbezug und klarem Weg, der als Gruppe beschritten wird. Die Peers lernen gemeinsam und vermitteln sich auch gegenseitig Wissen. Die Lehrperson gibt Feedback und Unterstützung. Wie weit man auf dem Weg zum Ziel gekommen ist und welche Inhalte wie gut beim Fortschritt helfen, wird regelmäßig gemeinsam bestimmt. Umso kollaborativer die Umgebungen, umso mehr wird die Verantwortung für den Lernprozess an die Lernenden weitergegeben.

- Neue Informationen müssen relevant sein, damit sie gut erlernt werden. Entscheidend sind also Situationen, in denen ein konkreter Lernbedarf besteht: Die Lernenden benötigen das Wissen ganz konkret in der Praxis. In diesen Bedarfssituationen gelingt das Lernen am Besten, da die hohe Aufmerksamkeit bzw. Relevanz, neue Informationen, neurologisch am besten verankert. Dafür müssen die Lerninhalte als kleine und kleinste Lerneinheiten dann verfügbar sein, wenn sie benötigt werden und dies muss in einer Form geschehen “die passt“. Ständige Anregung zum Weiterdenken und Vernetzen, z.B. durch verschiedene Fragetechniken und Reflexionen, steigern die kognitive Aktivierung zusätzlich.

- Lernen ist ein individueller Prozess: Trotz guter Tipps für die Rahmenbedingungen ist der Lernprozess also hoch individuell und schwer vorhersehbar an das praktische Umfeld gekoppelt. Wann welche Lerninhalte genau benötigt werden, ist nur grob planbar: Der Lernprozess selbst ist daher großteils agil. Zudem ist Erlerntes keine genaue Kopie der Erfahrung, sondern wird von den Lernenden stark abstrahiert und interpretiert: Die geistigen Abbilder von der Welt und damit auch die Struktur des Wissens bleibt eine individuelle Konstruktion jedes Lernenden.

Wie unser Trainingsprozess dazu passt

Während viele Scrum Master sich als Facilitator verstehen, also “nur” den Rahmen halten, damit das Team selbst aus seinen Fehlern lernt, sehen wir uns als Trainer, Berater und Coaches.

- Lernen und Lernziele sind Teil agiler Frameworks

Wir haben das große Glück einen klaren und eingegrenzten Themenfokus zu haben: Gute Zusammenarbeit. D.h. wir arbeiten mit Teams an diesem, allen Teammitgliedern transparentem Ziel. Unsere Arbeit an der Zusammenarbeit orientiert sich zudem meist an einem etablierten Rahmenmodell, z.B. Scrum. Damit sind die offensichtlichen Lernziele transparent und weitere ergeben sich Stück für Stück als Subziele. Der Coach / Trainer hat eine explizite Coaching-Rolle und ist Teil des Teams. Das Lernen wird so zu einem transparenten Teil der Gruppenaktivitäten und kann regelmäßig auch selbst als Thema adressiert werden. - Vorwärtsstolpern: Lernen während des Tuns

Wir lehren “on demand” und “on the go” durch begleitendes Coaching, d.h. der Coach begleitet das Team in den Kernprozessen und greift ein, wenn es sinnvoll ist. Der Eingriff wird durch Nachfrage des Teams oder durch die Wahrnehmung des Coaches initiiert. Lehrinhalte werden so direkt bei Bedarf vermittelt: Das Team redet aneinander vorbei oder verliert das Ziel des Meetings aus dem Auge – der Coach macht das transparent, gibt Tipps, erinnert an das schon Gelernte oder an die Lernziele. Zudem kann man das Erlernte gleich in der Praxis ausprobieren. Zusätzlich sind intensive Team-Retrospektiven ein integraler Bestandteil des Scrum Prozesses und helfen beim Vertiefen der Inhalte. - Die Gruppe bewegt sich nur wenn sich die Einzelnen bewegen

In den Retrospektiven können die gleichen Themen immer wieder aus anderen Winkeln angefasst, betrachtet und untersucht werden, damit sie Stück für Stück individuellen Sinn erzeugen können. Unterstützt wird der Lernprozess meist durch niederschwellige Individual-Coachings: Einzelpersonen haben Verständnisfragen, trauen sich beim Coach Spannungen anzusprechen und hinterfragen ihr eigenes Handeln. Der Coach steht inspirierend im Chat, in Küchengesprächen oder bei Spaziergängen in der Mittagspause zur Verfügung. In diesen Momenten der Selbstreflexion können Themen individuell behandelt und untersucht werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Anforderungen der Zukunft nicht wirklich neu sind. Seit mehreren Jahrzehnten beschäftigen sich die Experten mit diesen Szenarien. Das Neue ist: Sie treten ein. Die Zukunft ist jetzt. Waren agile Vorgehensmodelle und der reflektierte Wissensarbeiter bisher eher schicke Trends, ist uns spätestens durch den Ausfall von Lieferketten und politischen Unruhen klar geworden, dass wir längst in diesen Zukünften angekommen sind.

- The Millennium Project. https://www.millennium-project.org/

- Glenn, J. C., Florescu, E. & Team, T. M. P. (2017). State of the Future 19.1 (1. Aufl.). The Millennium Project.

- Daheim, C. & Wintermann, O. (2016). 2050: Die Zukunft der Arbeit. In https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/2050-die-zukunft-der-arbeit#detail-content-4730-5. Bertelsmann Stiftung.

- Fünf Thesen zur Zukunft der Arbeit. (2022, 11. November). Zukunftsinstitut, 2021. https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/fuenf-thesen-zur-zukunft-der-arbeit/

- Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. SAGE Publications.

Im Feldtest: Ein Moderator für die Hosentasche

Offene Kommunikation und das Einbringen von allen Perspektiven gehören zu den entscheidenden Faktoren, die ein gutes Team ausmachen. Dafür wird häufig die Hilfe eines Moderators benötigt. Im Alltag steht dieser aber nicht immer zur Verfügung. Wir haben ein Werkzeug getestet, das Teams durch gezielte Fragen zur selbständigen Reflexion über ihre Interaktionen bewegen soll: Den kleinen Moderator für die Hosentasche. Er stellt Fragen, die sonst gerne untergehen – und dennoch wichtig zur Verbesserung der Zusammenarbeit sind.

Erfolgskriterien für Meetings sichtbar machen

Immer wenn Menschen zusammenkommen, bilden sich Muster heraus, nach denen ihr gemeinsames Interagieren abläuft. Je länger die Individuen einer Gruppe zusammenarbeiten, desto mehr verhärten sich diese Muster. Im Arbeitskontext kommen sie vor allem in regelmäßigen Meetings zum Tragen:

Ein stickiger Meetingraum ohne Whiteboard; Kollege Bernd, der immer dominiert und andere kaum gehört werden; dass alles nach dem immer gleichen Schema abgehandelt wird – dies und einiges mehr wird oft einfach akzeptiert, auch wenn es anders besser ginge und einfach möglich wäre. Wie können Gruppen diese Muster durchbrechen? Können wir den Teammitgliedern ihr Handlungspotential aufzeigen und sie zum Handeln bewegen, ohne dass eine erfahrener Coach oder Moderator eingreift? Kann vielleicht sogar das individuell empfundene Empowerment erhöht werden (Conger, Kanungo 1988)?

Unser Werkzeug: Feedbackblöcke

In einem Feldexperiment haben wir Antworten auf die oben stehenden Fragen gesucht. Unser Untersuchungsgegenstand: DIN A6 große Klebezettel, auf denen sechs Skalenfragen zur Interaktion abgebildet sind. Die Fragen sind an das Konzept der themenzentrierten Interaktion angelehnt und decken die vier Faktoren einer Gruppe ab: die Person (Ich), die Gruppeninteraktion (Wir), die Aufgabe (Es) und das Umfeld (Globe) (Schneider-Landolf et al. 2014). Sie sind sehr allgemein gehalten, um unterschiedliche, individuelle Interpretationen zuzulassen und damit den Nutzern etwas Raum zu geben.

Nach einem Meeting kann jeder Teilnehmer die Faktoren entsprechend seinem eigenen Empfinden auf der Skala gewichten. Die Hoffnung: Einzelne werden vielleicht hier schon veranlasst, sich auf einer Metaebene mit der Interaktionen auseinanderzusetzen. Indem die Klebezettel nebeneinander an die Wand geklebt werden, können zudem sehr einfach die unterschiedlichen Bewertungen der Gruppenmitglieder verglichen und besprochen werden. Die Idee ist eine Diskussion der Antworten mit Fokus auf die Verbesserungsmöglichkeiten.

Das Set-Up des Feldtests

Wir wollten folgende Hypothesen überprüfen:

- Die Nutzung der Feedbackblöcke hat einen positiven Effekt auf die individuell empfundene Ermächtigung der Testpersonen.

- Die Feedbackblöcke bewirken Veränderungen in den Routinen der Teams.

- Je intensiver die Nutzung der Feedbackblöcke, desto mehr Veränderungen bewirken sie.

Das individuelle Ermächtigungs- bzw. Empowerment-Empfinden wurde mit dem aus der Soziologie stammenden, standardisierten Fragebogen nach Spreitzer (Spreitzer 2008) erfasst. Es setzt sich aus vier Indikatoren zusammen: Bedeutsamkeit (meaning), Kompetenz (competence), Selbstbestimmung (self-determination) und Einfluss (impact). Diese werden durch jeweils drei Fragen erfasst. Effekte auf die Gruppe ermittelten wir durch teilnehmende Beobachtung und anschließende Gespräche mit den Probanden. Zusammenhänge mit der Nutzungsintensität haben wir über die verschiedenen Settings in den Versuchsgruppen erfasst.

Das Feldexperiment führten wir in der IT-Abteilung eines Online-Handelsunternehmen durch. Testteams setzen sich jeweils aus sechs bis sieben Testpersonen zusammen. Alle Mitarbeiter arbeiten seit mehreren Jahren agil nach Scrum. Die Autonomie und Kollaboration wird stark betont. Alle Testteilnehmer sind es gewohnt, selbstorganisiert zu arbeiten. Wir nehmen an, dass die Empfänglichkeit für organisatorische Metathemen in diesem Umfeld höher ist als in eher hierarchisch organisierten Kontexten. Da bestimmte Faktoren so nicht dem Zufall unterlagen, ist das Setting nicht repräsentativ für alle Kontexte. Wir haben die Untersuchung daher als Quasi-Experiment durchgeführt.

Drei Versuchsszenarien

Wir haben die Feedbackblöcke an vier von fünf Scrum-Teams über einen Zeitraum von vier Wochen getestet. Das fünfte Team fungierte als Kontrollteam. Alle Testteams sollten die Blöcke nach ihren Regelmeetings im Scrum Framework benutzen: Das tägliche 15 minütige Standup, zwei Stunden Arbeitsvorbereitung pro Woche (Backlog Refinement), sowie zweiwöchentlich stattfindende Retrospektiven, Reviews und Plannings (je ca. eine Stunde) (vgl. Schwaber, Sutherland 2017).

Zuvor haben wir drei Versuchsszenarien mit steigender Intensität definiert:

- Ausfüllen der Feedbackblöcke + visuelle Darstellung der Antworten in einem Diagramm im Folgemeeting (Information über die Teambewertung des letzten Meetings)

- Ausfüllen der Feedbackblöcke + anschließende Diskussion der Ergebnisse im Team

- Ausfüllen der Feedbackblöcke + anschließende Diskussion der Ergebnisse im Team mit externem Moderator.

Szenario Nr. 2 wurde bei zwei Teams eingesetzt, die sich stark in ihrer Seniorität unterschieden, um festzustellen, welchen Einfluss u.U. die “Reife” der Mitarbeiter auf die Testergebnisse hat. Der Fragebogen zur Beurteilung des Empowerments wurde vor dem Versuchsbeginn und zum Versuchsende durchgeführt (Pre- / Posttest).

Die Ergebnisse

Unsere Hypothesen haben sich nur teilweise bestätigt:

- Wir konnten keine Verbindung zwischen dem empfundenen Empowerment der Testpersonen und dem Einsatz des Werkzeugs feststellen.

- Wir konnten Veränderungen in einigen Teams beobachten – allerdings hielten diese nur wenige Wochen an.

- Die von uns beobachteten Veränderungen resultierten aus der Verwendung der Feedbackblöcke gemeinsam mit der intensiven Moderation. In dieser Ausprägung war allerdings der Moderator der maßgebliche Faktor für die Bewegung, die in der Gruppe entstand.

Zusammenfassung

Je intensiver der Einsatz und der Diskurs in den Gruppen, desto größer die Wirkung. Die Feedbackblöcke geben gute Impulse, deren Verwertung jedoch stark von der Nutzergruppe abhängt. Je mehr Vorwissen im Bereich der Selbstwirksamkeit vorhanden ist und je mehr Motivation zur Selbstverbesserung der Nutzer mitbringt, desto sinnvoller wird das Werkzeug eingesetzt.

Jedoch kann das Tool den Einsatz eines erfahrenen Moderators nicht ersetzen. Erst die Initiierung eines zielführenden Diskurses und der Blick von Außen auf die Gruppe brachten entscheidende Impulse für die Veränderungen der Teamroutinen.

Ohne eine erfahrene Moderation zeigten alle Gruppen zunehmend Strategien des Widerstands gegen das Tool bzw. die zusätzliche Anstrengung, die dessen Einsatz erforderte: von “stiller Verweigerung” bis zur offenen Opposition. Dabei stellten wir fest, dass der Widerstand umso stärker war, je mehr Arbeitseinsatz das Werkzeug der Gruppe abverlangte. Alle Gruppen waren letztendlich nur für einen kurzen Zeitraum bereit, ihre Komfortzone zu verlassen – es sei denn, eine gute Moderation zeigt immer wieder den Nutzen des Investments auf. Mit den Feedbackblöcken war es daher ein bisschen wie in einer Therapie oder im Coaching: Der Nutzer muss den Bedarf selbst erkennen und tätig werden, damit die Maßnahme Wirkung entfalten kann. Erfahrungen und Vorkenntnisse unterstützen dabei den Prozess.

Dank an Evgenia Danilevic für die Steuerung des Experiments.

- Schneider-Landolf, Mina, Jochen Spielmann, Walter Zitterbarth (2014): Handbuch Themenzentrierte Interaktion (TZI).

- Schwaber, Ken; Jeff Sutherland (2017): The Scrum Guide. In deutscher Version unter: https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-German.pdf

- Spreitzer, Gretchen (2008): Taking Stock: A Review of More Than Twenty Years of Research on Empowerment at Work, In: Barling: Organizational Behavior (Handbook): 54-72.

- Thomas, Kenneth W. Velthouse, Betty A. (1990): Cognitive Elements of Empowerment: An „Interpretive“ Model of Intrinsic Task Motivation, In: Academy of Management Review, Vol. 15, No. 4, pp. 666-681.

Cultural Transformation: Wie kleinste Lerneinheiten Haltung verändern

In Team-Workshops verwenden wir regelmäßig kleine methodische Einheiten, wie z.B. etablierte Kreativ- oder Kommunikationsmethoden. Im Nachgang bekommen die Teilnehmer dann nicht nur die von Ihnen erarbeiteten Workshop-Ergebnisse, sondern oft auch ein Kurz-Training oder eine Zusammenfassung der eingesetzten Tools. Denn diese sind meistens in verschiedenen Kontexten nützlich und werden auch sehr interessiert aufgenommen. Aber helfen sie auch langfristig?

Der Ansatz war klar: Wir bearbeiten ein Thema mit dem Team und benutzen dafür eine recht universell einsetzbare Methode. Soll also zum Beispiel ein bestimmtes Problem aus verschiedenen Sichtweisen betrachtet werden, eignet sich hier die Methode der 6 Denkhüte von Edward de Bono. Der Coach erklärt den Ansatz und das Team verwendet die Methode – angeleitet, praktisch und dicht am aktuellen Thema. Ergebnis: Das eigentliche Thema ist geklärt und zusätzlich hat man ein neues Werkzeug kennengelernt. Dieses wird hin und wieder vom Coach wiederholt und kann dann idealerweise später von den Teilnehmern selbstständig eingesetzt werden. Eine schöne Synergie.

Hierzu haben wir die “Mini-Trainings” entworfen. Anleitungen zum sofortigen Einsatz mit der Option zur weiteren Vertiefung in drei Teilen:

- Praxisstufe

Ein Quick-Guide als Einseiter zur sofortigen Anwendung ohne Zeitverlust. Keine langen Erklärungen, klare Anweisungen, Schritt für Schritt auf den Punkt. - Vertiefungsstufe

Tipps & Tricks auf mehreren Seiten, für vertiefende Hinweise und ein besseres verstehen von Details oder Varianten. Sie betrachten das Lernthema etwas umfänglicher und gehen mehr in die Tiefe und die Breite. - Feedback-Stufe

Ein kleiner Multiple Choice Test als Lernhilfe. Hier geht es uns mehr darum, dem Lernenden eine Lernmotivation zu bieten als darum, wirklich den Wissensstand zu prüfen.

Als Beispiel hier das Mini-Training zur Moderation.

Was wir nicht erreicht haben: Verbreiterung des Methodenwissens

Unser Ziel, dass die Gruppen oder Individuen die verwendeten Methoden selbständig, also ohne Leitung durch den Coach einsetzen und im Weiteren sogar auf ähnliche Problemfelder anwenden, konnten wir bisher nicht erreichen. Egal wie groß das Interesse an den trainierten Methoden auch war und wie effektiv sie die jeweiligen Probleme auch gelöst haben: Die Teilnehmer blieben weit von einem eigenständigen Einsatz entfernt. Und das obwohl die Kurzanleitungen allen zur Verfügung standen und mehrmals trainiert worden sind. Was im Idealfall hängen blieb, war der Name der Methode und eine vage positive Erinnerung an die Erlebnisse beim begleiteten Einsatz.

Wir können nur vermuten, dass die Relevanz für die Teams im Arbeitsalltag zu gering war: “Als Softwareentwickler liegt mein Fokus mehr auf neuen Architekturen und Systemen als auf Management-Methoden”. Der leichte Trend, dass UX-Designer und Projektmanager, also Berufsgruppen mit etwas mehr Nähe zur Organisation, größeres Interesse und Erinnerungsvermögen zeigten, könnte unsere Annahme bestätigen.

Was wir stattdessen erreicht haben: Veränderung der Teamkultur

Die neuen Methoden wurden in regelmäßigen Abständen eingeführt. Alle zwei Wochen über einen Zeitraum von gut 6 Monaten fand ein sogenanntes Mini-Training statt. Eine halbe Stunde wurde jeweils ein methodischer Ansatz vorgestellt, geübt und reflektiert. Nach 12 Trainings, die insgesamt ca. 6h in Anspruch nahmen, machten sich Veränderungen in den Gruppen bemerkbar: Die Bereitschaft andere Sichtweisen anzuerkennen und mit ihnen konstruktiv umzugehen nahm zu. Es gab weniger Streits und mehr befruchtende Momente. Diese Veränderung der Haltung blieb über mehrere Jahre bestehen – auch nachdem die Mini-Trainings bereits beendet waren. Die Kultur einer IT-Abteilung mit 40 Mitarbeitern hatte sich fühlbar und beständig gewandelt.

Unsere Vermutung ist, dass die langsame Veränderung der Kultur durch die Thematisierung der immer gleichen Aspekte auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Blickwinkeln letztendlich genügend Mitglieder der Gruppe erreicht hat, so dass sich die neue Haltung in der Gruppe etablieren konnte und selbstständig weiter verbreitet hat.

Trainierte Methoden und Ansätze, welche die Unterschiedlichkeit thematisieren:

- Edward de Bonos 6 Hüte

- Disney 3 Stühle

- Reflecting Team

- Teamrollen

- Riemann-Thomann Modell

- OK-Matrix

Trainierte Methoden und Ansätze, welche den Austausch thematisieren:

- Eisbergmodell der Kommunikation

- Sender-Empfänger Modell der Kommunikation

- Feedback geben und nehmen

- Gewaltfreie Kommunikation

- Umgang mit Einwänden bei Entscheidungen

- Systemische Fragen

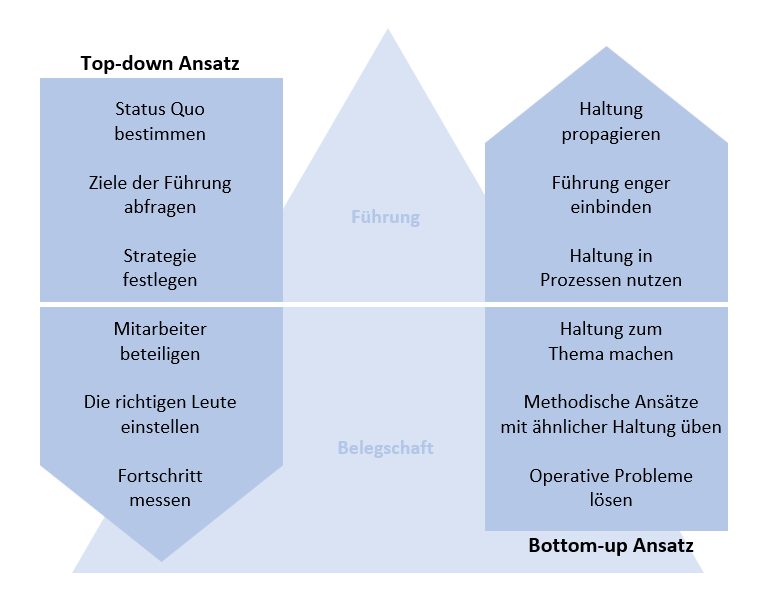

Propagierte Cultural Transformation Ansätze haben eine top-down Struktur und beginnen mit einer Statusbestimmung via Umfragen, Involvierung des Managements, Ausarbeitung von Strategien usw. Unser Ansatz hatte eher eine bottom-up Struktur: Die Mitarbeiter lernten in Kleingruppen spielerisch Kleinstmethoden, welche insgesamt eine andere mögliche Sicht auf das Miteinander propagiert haben. Ab einem bestimmten Punkt wurde dann die Führung eingebunden, um die neue Kultur aktiv zu unterstützen.

Wir möchten hier keinen Ansatz propagieren. Jedoch hinterlässt der Top-Down-Ansatz den Eindruck, als könnte man Kulturveränderung beschließen, nach einem Gant-Chart umsetzen und in harten Zahlen messen. Das widerspricht unserer Erfahrung in der Praxis. Der Bottom-Up-Ansatz hat dagegen einige überzeugende Aspekte: Die Arbeit am operativen Problem, Lernen und Integration in Prozesse. Zudem geht einem als Coach “das Herz auf“, wenn zwei Entwickler sich mal wieder streiten, aber diesmal erkennen, dass sie aus unterschiedlichen Perspektiven auf das gleiche Problem schauen und damit in der Lage sind, ihren Konflikt produktiv zu nutzen, statt sich bis aufs Blut zu zanken.

New Work: Eine neue Kultur der Zusammenarbeit

Selbstorganisation ist so ein Hype, dass sie schon fast wieder out ist. Alle machen’s und die ersten machen’s schon noch schneller, noch kürzer und noch effizienter. Doch in der Praxis gibt es auf der ganzen Linie Probleme. Die Ansätze suggerieren, dass wenige Prozesse das Handeln ändern, erfordern aber in Wahrheit eine grundlegende Veränderung des Denkens in Bezug auf Zusammenarbeit.

Teamwork ist heute wieder „in“, denn wenn Anforderungen, Aufgaben und Systeme sich ständig ändern, agieren eingespielte und autarke Teams nachweislich weitaus erfolgreicher, als es sich mit Best-Practice-Regelwerken erreichen lässt. Die trainierte Gruppeninteraktion sorgt in volatilen Umgebungen für geringe Transaktionskosten, welche in stabilen Umgebungen durch ausgefeilte Prozesse verringert werden.

In der Praxis wird die Einführung der neuen Ansätze oft wenig überlegt: Das Neue funktioniert zwar irgendwie – vielleicht nicht schlechter als der klassische Ansatz davor – aber so richtig Fahrt wird auch nicht aufgenommen. Die Probleme liegen im Detail: Da gibt es Programmierer, die den Code von Kollegen komplett umschreiben, „weil er so einfach besser ist“, statt der betroffenen Person nur Hinweise zu geben, woran sie arbeiten könnte. Das zeugt von viel Leidenschaft, Qualitätswillen und der Überzeugung, dass es nur einen richtigen Weg gibt – und der ist meiner. Sie wollen gar nicht mit anderen zusammenarbeiten. Sie wollen lieber „ihr Ding“ machen. Alle werkeln vor sich hin – und nachher muss es halt zusammenpassen, und das ist Aufgabe des Managements. Andere Sichtweisen und Lösungen zu ertragen, fällt diesen Menschen schwer.

Und dann gibt es da welche, die wollen überall mitreden und jeden mit ins Boot holen, denn “wir machen’s ja gemeinsam”. Teamwork heißt hier mehr als nur ‘jede Person wird gehört’. Es heißt: Alle müssen es gut finden. Das driftet dann schnell in Basisdemokratie ab, bei der ständig der Konsens gesucht, jedoch nur selten ganz gefunden werden kann. So werden gerne mehrere Gesprächsrunden mit vielen Teilnehmenden einberufen, um eine Lösung zu finden, die wirklich alle Meinungen integriert. Resultat: Es bewegt sich gefühlt nichts mehr – und alle sind am Ende ihrer Kräfte!

In beiden genannten Verhaltensweisen werden Extreme vertreten: Entweder alle zusammen oder jede und jeder für sich. Wirkliche Zusammenarbeit ist meiner Erfahrung nach jedoch beides:

- Von der eigenen Idee abgeben, damit andere dort Platz für ihren Teil der Vorstellung finden. Zusammenarbeit beginnt mit Loslassen. Trennen von den eigenen Maßstäben und einem Richtig oder Falsch. Es geht um ein sowohl-als-auch.

- Sich ins Gemeinsame einbringen, ohne sich aufzugeben. Denn sich nicht zu positionieren, um keinen Stress in der Gruppe zu erzeugen heißt, sich nicht zu zeigen. Es geht jedoch gerade darum, der Gruppe die eigene wertvolle Meinung nicht vorzuenthalten.

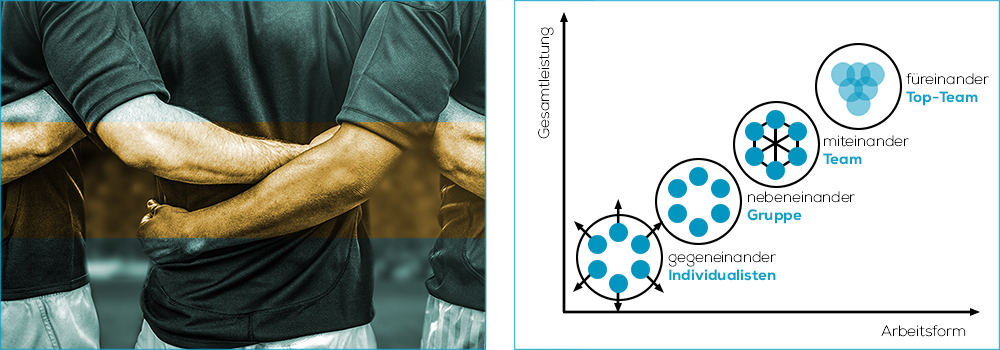

Wir haben gute Zusammenarbeit leider nie wirklich gelernt. Viele kennen Zusammenarbeit als ein Nebeneinander im Büro, wo jeder seins macht und die einzelnen irgendwie doch im gleichen Projekt oder an der gleichen Sache arbeiten. Einige haben vielleicht erlebt, wie es ist wirklich ist, miteinander zu arbeiten und sich die „Bällchen geschmeidig zuzuwerfen“ – aber die wenigsten kennen das Erlebnis, mit Überzeugung füreinander zu arbeiten – und zwar in einem selbstgewählten, nicht prozessdefinierten Sinne. Leider funktioniert das Letztere nur, wenn es fast alle in einem Team machen.

Das Problem ist: Grundlegende Strukturen können relativ einfach aufgeschrieben und eingehalten werden. Die Kultur hinter diesen neuen Organisationsformen muss jedoch erst einmal verstanden und vor allem, sich zu eigen gemacht werden.

Das Gefährliche dieser oft einfach erscheinenden Ansätze mit nur drei Rollen und fünf Meetings, die auf einer Seite scheinbar erschöpfend erklärt werden können, ist eben genau ihre scheinbare Einfachheit. Und genau das macht sie auch so beliebt und damit erfolgreich. Fragt man jedoch die geistigen Väter dieser Modelle, warum so viele Organisationen letztendlich in der Umsetzung scheitern, dann ist die Antwort: „Die Umsetzung erfordert einen kulturellen Wandel – und das dauert unter Umständen 3-5 Jahre“. Was sich hier wandeln muss ist das Denken in den Köpfen, welches von 100 Jahren Arbeitsteilung und Taylorismus geprägt ist. Die Veränderungsarbeit fängt bei den Individuen an – nicht bei den Prozessen.

Wie Lernen funktioniert und wie Kollaboration dabei hilft

Der Mensch ist das einzige Wesen auf der Welt, das sein Gehirn durch Denkprozesse selbständig umformen kann. Durch Denken, Erfahren und Analysieren können wir Verhaltensänderungen hervorrufen. Doch wie geht das angesichts der Tatsache, dass wir Menschen auch Gewohnheitstiere sind, die nichts mehr verabscheuen, als aus ihren gut eingeübten Verhaltensmustern auszubrechen?

Lernen vollzieht sich in mehreren Phasen:

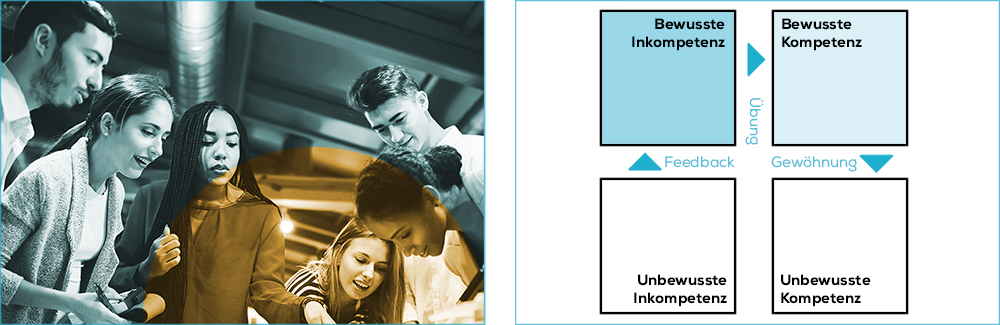

In den meisten Bereichen menschlicher Fähigkeiten hat jedes Individuum eine unbewusste Inkompetenz; das heißt, wir wissen oder können etwas nicht. Dieses Manko ist uns aber meist gar nicht bewusst, solange wir dieses Wissen oder die Fähigkeiten nicht benötigen.

Durch das Scheitern an Aufgaben, durch Feedback oder Kritik von anderen werden jedoch blinde Flecken aufgedeckt: Es wird uns bewusst, dass wir etwas nicht wissen oder können. Diese Phase wird als bewusste Inkompetenz bezeichnet. Hier entscheidet der Wille, ob ich mir etwas aktiv aneignen möchte oder darauf verzichte, weil es mir beispielsweise zu mühsam ist oder ich mir vom neu Erlernten nicht viel verspreche. Dann ist zwar das Bewusstsein über das Fehlende vorhanden, nicht aber die Bereitschaft, daran etwas zu ändern.

Ist die Entscheidung für das aktive Aneignen gefallen, beginnt der Erwerb einer bewussten Kompetenz. Das erfordert Aktivitäten: Ich muss mir etwas aneignen, es üben und wiederholen, testweise anwenden und auf neue Situationen transferieren. Oder gar etwas Neues erfinden oder ausdenken. Und dabei sind nicht nur Erfolge zu feiern, sondern auch Rückschläge hinzunehmen. Das ist völlig normal, denn nicht alles klappt auf Anhieb, muss oft geübt und wiederholt werden. Nur dann entsteht im Gehirn die Langzeitpotenzierung (LTP), d.h. die gleiche Kontaktstelle wird wiederholt aktiviert, und zwar mit höherer Frequenz, so dass die Impulse schneller übertragen werden und Gelerntes behalten wird.

Der nächste Schritt ist die Habitualisierung: Erst wenn das Gelernte zur Gewohnheit wird, bleibt es erhalten und wird, sobald es automatisiert ist, zur unbewussten Kompetenz, die wir als selbstverständlich empfinden und über die wir nicht mehr nachdenken, so wie das Putzen der Zähne oder Auto fahren.

Es stellt sich jedoch die Frage, welche Faktoren Lernen zusätzlich fördern. Können gemeinschaftlich gewonnene Erkenntnisse und Erfahrungen dabei eine positive Rolle spielen?

Die Antwort darauf ist ein klares „Ja“. Spätestens in der Phase der bewussten Aneignung oder bei der Entwicklung neuer Ideen profitieren wir enorm von Kollaboration. Vorausgesetzt, sie ist echt. Gerald Hüther, Gründer der Akademie für Potentialentfaltung, sagt: “Wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen.” Und weiter: “Das heißt, wir sind nur innerhalb einer Gemeinschaft in der Lage, die in uns angelegten Potentiale zu entfalten. In einer Gemeinschaft, in der wir uns zugehörig, geborgen und sicher fühlen.” [1]

Die Möglichkeit, mit anderen gemeinsam eine Herausforderung zu bewältigen, etwas zu schaffen, erhöht die Motivation, trotz Rückschlägen und Misserfolgen nicht aufzugeben. Für die meisten ist in dieser Phase die Ermutigung durch andere Ansporn und Unterstützung zugleich: Ich begreife das Lernen als neue Herausforderung, der ich mich stelle und in die ich Erfahrenes einbeziehe. Kollaboration – richtig verstanden, mit einer Kultur, die ermutigt, inspiriert und anspornt – kann hier Wunder wirken.

Konflikte als Verbesserungsmotor in Gruppen

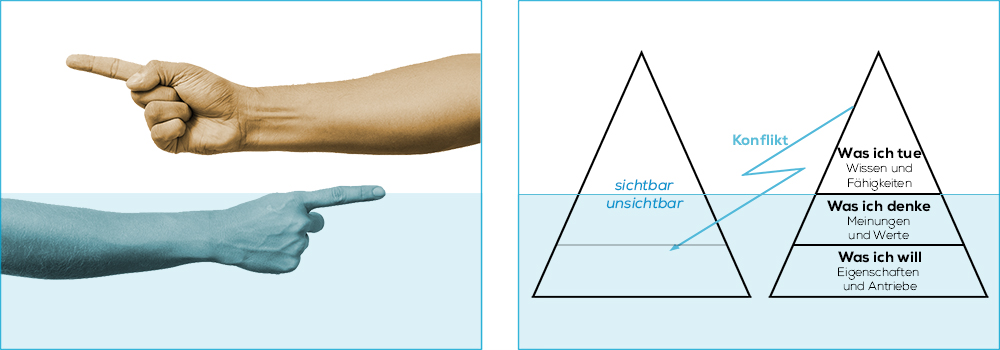

Immer wenn Menschen zusammenarbeiten, entstehen Konflikte. Konflikte sind ein integraler Bestandteil von Kooperationen. Als natürliche Kraft zur Optimierung von Systemen zeigen sie uns, wenn etwas im Argen liegt, dass etwas verändert werden muss. Sie sind deshalb sehr gute Indikatoren für eine notwendige Anpassung, die früher oder später geleistet werden muss, um nicht zum Stolperstein zu werden.

Konflikte sind an sich neutrale Ereignisse: Zwei Parteien entdecken scheinbare Unvereinbarkeiten. Erst die Interpretation in Bezug auf Bedürfnisse, z.B. den Wunsch nach Stabilität, gibt Konflikten eine Wertung. Leider werden Konflikte oft als Problem statt als Chance gesehen. Für viele hat schon das Wort „Konflikt“ selbst eine negative Bedeutung. Denn Konflikte sind unbequem: Kritik an anderen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zur Kritik an einem selbst. Das schürt schnell tiefliegende Ängste davor, in der Gruppe in Ungnade zu fallen, abgelehnt oder zurückgewiesen zu werden.

Individuen

Wir suchen nach “guten Gruppen”, in denen wir wenig Individualität aufgeben müssen und vielleicht noch mehr an Individualität gewinnen. Auftretende Disharmonien sind notwendige Änderungsimpulse, um neue Erfahrungen zu machen, andere Perspektiven einzunehmen und sich weiterzuentwickeln. Dafür müssen jedoch Dissonanzen ausgehalten werden können. Nur wenn ich wirklich bei mir bin, kann ich anderen in meinem Umfeld auch wirklich etwas geben. Wir fragen daher, was die Gruppe uns geben kann.

Gruppen

Gruppen hingegen suchen nach “guten Individuen”, die ihre Individualität einer Gruppenidentität unterordnen. Die Gruppe fragt, was der oder die Einzelne der Gruppe geben kann. Alles beginnt und endet also mit der Frage: Wer gibt dem Gegenüber als erstes den Vertrauensvorschuss bzw. wer ist als Erster bereit, sich auf anderes Denken einzulassen?

Alle Maßnahmen, die Unternehmen treffen, damit es ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besser geht, sind letztendlich nur Versuche, deren Leistung zu optimieren. Das kann zu einer Atmosphäre führen, in der sich alle als Freunde verstehen und jede Reibung vermieden wird. Doch gute Zusammenarbeit braucht eben auch Reibung. Denn wirklich Gutes entsteht nur, wenn um die richtige Lösung auch mal gestritten wird. Wer seine Argumentation vor anderen verteidigen muss, wird sie hinterfragen, schärfen und ergänzen. Das ist nicht einfach, doch die Kritik macht sie besser. Deshalb sind Konflikte in Gruppen eine kraftvolle Quelle für Kreativität, neue Lösungen und Gruppendynamik. “Konsens lässt uns alle in derselben grauen Einheitsmasse versinken, während echte Kreativität sehr viel mit Konfrontation und Skandal zu tun hat.” pflegt der Managementprofessor Alf Rehn zu sagen.

Konflikte zeigen Unterschiede in Sichtweisen, Meinungen und Zielen auf. Diese Unterschiede basieren meist auf andersartigem Wissen und unterschiedlicher Erfahrung der Beteiligten. Und nur das Gesamtbild der einzelnen Standpunkte zeigt den optimalen Lösungsweg in einem Team. Sich wirklich zuhören und versuchen sich zu verstehen, erzeugt gegenseitigen Respekt. Dieser Respekt macht eine fruchtbare Zusammenarbeit erst möglich und steigert somit die Effizienz der Gruppe. Der richtige Umgang mit verschiedenen Sichtweisen, Werten und Verhaltensweisen ist der wichtigste Schritt zu einer Kultur echter Zusammenarbeit.

Was tun?

Es geht zuallererst um das Ändern von Gewohnheiten und Denkweisen. Sobald die Beteiligten Konflikte als das sehen, was sie sind – Signale, die ein Verbesserungspotenzial aufzeigen – entwickeln sie mit Hilfe dieser Konflikte von selber neue, bessere Strukturen – wenn man sie lässt. Anstatt Konflikte als Hindernis zu sehen, sollten sie als wichtige Eigenschaft der Gruppenarbeit betrachtet werden. Gutes Konfliktmanagement basiert auf einer Kultur, die aktiv nach unterschiedlichen Ansichten sucht sowie Interesse und Neugier fördert. Die Bewältigung der dann an die Oberfläche kommenden Konflikte bindet zuerst Ressourcen, aber dieses Investment ist bei weitem kleiner als die versteckten Kosten, die unbearbeitete Konflikte normalerweise verursachen. Es ist eine Arbeitsumgebung notwendig, in der Konflikte als wichtiger Teil der Entwicklung gesehen werden. Konstruktive Konfliktaustragung ist aber nur möglich in einem Klima gegenseitiger Anerkennung, in dem niemand das eigene Selbstwertgefühl bedroht fühlt. “Konsequent in der Sache, sanft zu den Menschen.”

- Barnes-Slater, C. and Ford, J. “Measuring Conflict: Both The Hidden Costs and the Benefits of Conflict Management Interventions” Oakland: MGH Consulting, LLC

- Baron, R. A. “Positive Effects of Conflict: A Cognitive Perspective” Netherlands: Employee Responsibilities and Rights Journal, Vol. 4, No. 1, 1991

- Dana, D. “How Much is Conflict Costing Your Organization?” Kansas City: Dana Mediation Institute, Inc., 2008

- Rehn. A. „Gefährliche Ideen: Von der macht des ungehemmten Denkens“ Frankfurt, Campus Verlag, 2012

- Hecht, M. “Die Harmonie Lüge” Weinheim: Psychologie heute, Verlagsgruppe Beltz, 43. Jahrgang, Heft 8

- Seebauer, L., Jacobs, G. “Raus aus der Harmoniefalle” Weinheim: Psychologie heute, Verlagsgruppe Beltz, 43. Jahrgang, Heft 8